姑苏,古代是状元之乡,历史上曾出过60名状元,今世是院士之城、人才天堂、科学天堂、立异天堂,具有姑苏籍两院院士126名,居全国城市首位。

尊重人才、招引人才、用好人才,一直是姑苏固有的“城市气质”。爱国贡献、勇攀顶峰、敢为人先的院士精力,更是姑苏精力的中心地点。

本年4月27日,姑苏决定将每年的7月10日设立为“姑苏科学家日”,以一座城市的名义,向他们问候!

在首个“姑苏科学家日”之际,姑苏市名人馆特别策划《科技报国薪火传》专题节目,走进“我国导弹驱逐舰之父”潘镜芙院士披荆斩棘的日子。

1930年出世,江苏姑苏人,客籍浙江湖州。船只工程专家,长时间从事我国舰船总体规划研讨作业,曾任船只重工集团公司第七O一研讨所副所长兼副总工程师,我国舰船研讨规划中心研讨员。

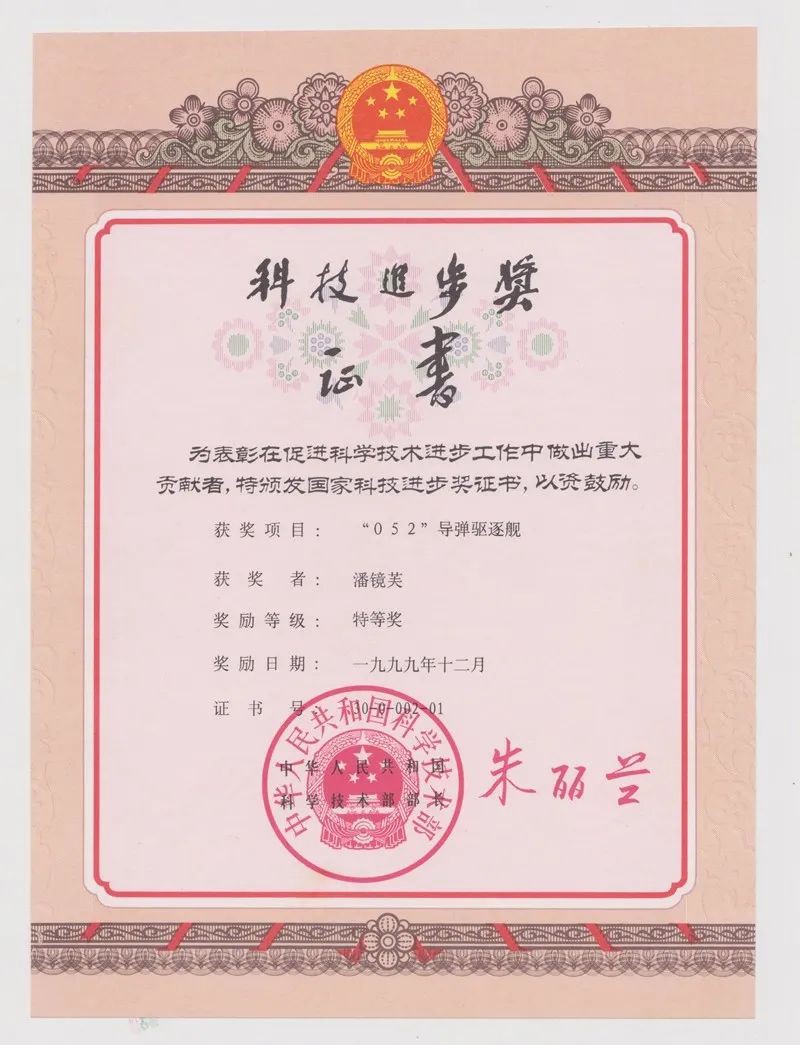

作为总规划师掌管规划了我国两代四型导弹驱逐舰,每一型舰在技术上均有新的打破,表现了我国水面舰船规划在各个阶段的最新技术水平,为我国海军配备现代化做出了重大贡献。1995年当选为我国工程院院士(机械与运载工程学部)。

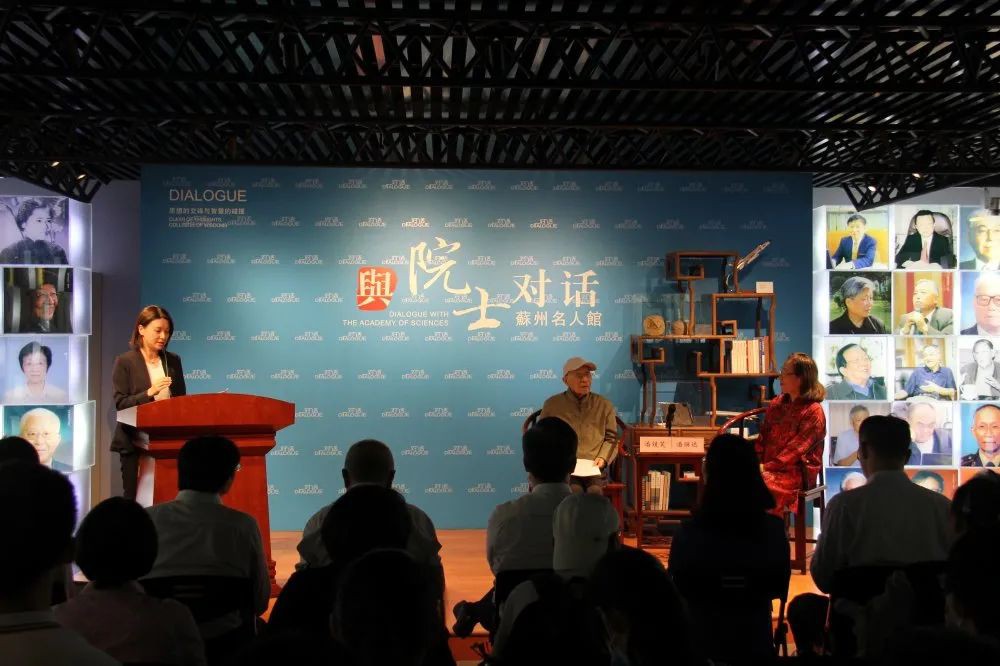

今日(9月24日),姑苏名人馆特别约请到了潘镜芙院士及亲朋到访名人馆观展并在院士厅举行“与院士对话”主题活动“我国导弹驱逐舰之父”潘镜芙院士共享会。

姑苏市文明广电和旅行局局长韩卫士,江苏省姑苏中校园党委书记、副校长周祖华及师生代表,姑苏市第三中校园校长及师生代表,姑苏市善耕拜见小校园校长及师生代表参加了共享会。

潘院士尽管已90岁,但身体健朗,精力矍铄,口齿清晰,回忆依然出众。现场潘院士观赏了展览,每一件物品背面的故事他都记忆犹新,并为在场的市民、学生逐个解说。

“为学当似金字塔,既要广博又要高。”14个字在展馆特别的夺目,这不仅是潘镜芙院士的人生格言,也相同鼓励着姑苏学子。

共享会上,潘镜芙院士往事回忆,共享了“半路出家”的造舰进程,共享了自己六十余载科研进程中无畏大风大浪的难忘阅历。他与母校的学子们面对面沟通,砥砺青少年科技报国的赤子情怀,启迪青少年争做担任民族复兴大任的时代新人。

说起对姑苏的形象,潘老毫不思索地说道,“我在姑苏读书的时分,姑苏的环境是十分好的”。他对孔庙、沧浪亭、可园......打败形象深入。

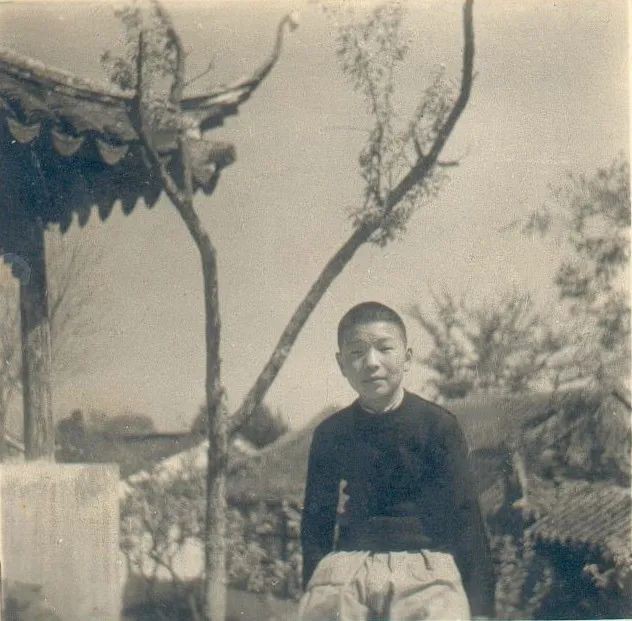

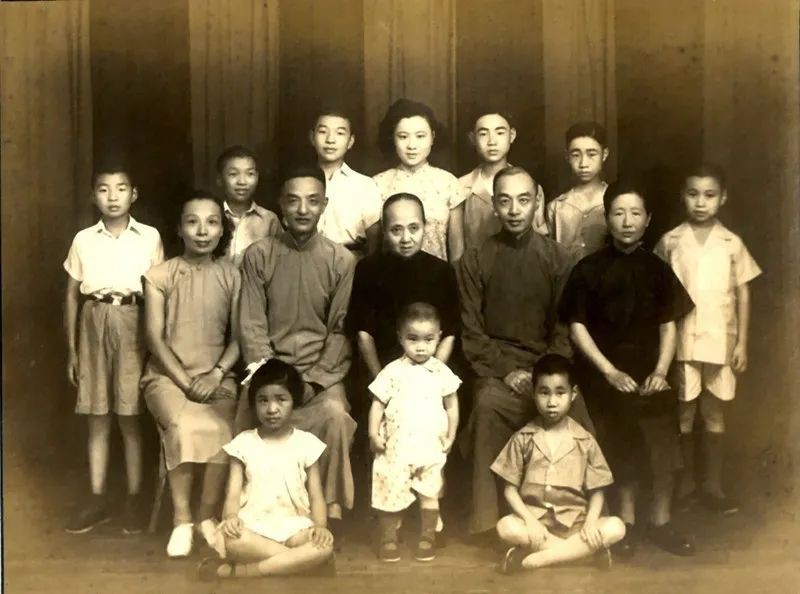

潘镜芙院士1930年生于南浔古镇,1942年随爸爸妈妈久居姑苏,先后就读于乐群中学(今姑苏市第三中学)、姑苏市榜首中学、姑苏中学等校园,姑苏“千载之下学者益众,家诗书而户礼乐”的文明氛围,先贤大儒“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的家国情怀不断滋养着少年时代求知若渴的潘镜芙。

今日,来自姑苏中学、姑苏市第三中学、姑苏市善耕拜见小校园的学生们,十分认真地倾听潘院士叙述他的故事,并活跃发问,潘老不断地劝诫姑苏学子要学以致用、脚踏实地、德智体全方面开展。

其女潘丽达女士告知咱们,虽潘老已90高龄,但他的作业和学习状况打败是“活到老,学到老”,他依然时间重视科技前沿动态,每天坚持4个小时的伏案学习的习气。多年来,不管读书、听陈述,他从始至终坚持做笔记,家中收藏的作业笔记满满一书橱,仅从80时代堆集的已多达六十余本。

1930年,潘镜芙生于江南水乡的南浔古镇。战乱时代,沿水路曲折避祸途中,潘镜芙清楚地记住彼时在黄浦江畔看到的是一艘艘日军军舰、外国巨轮,却没有一艘是我国的。从那时起,一粒“铸舰梦”的种子发了芽。

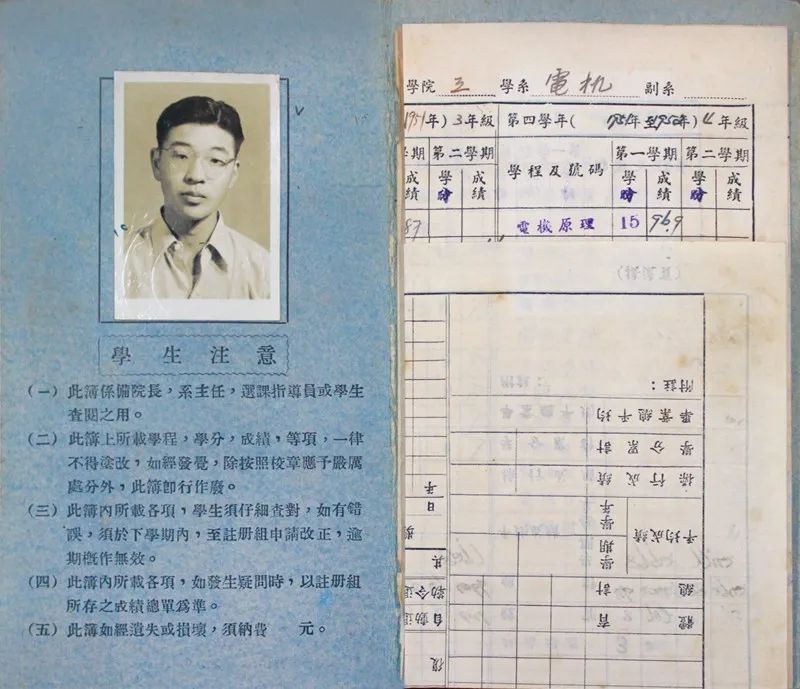

20世纪40时代,潘镜芙随爸爸妈妈久居姑苏,在姑苏学习和日子。1952年夏,潘镜芙以优异的成果从浙江大学电机系结业后进入华东电工局,从事上海电机厂汽轮发电机的规划作业。之后,潘镜芙与一批生气勃勃、胸襟报国之志的年青技术骨干敏捷投身于为祖国工业化而斗争的建造浪潮中,将个人抱负自觉融入新我国开展伟业。

1955年3月,潘镜芙被调往榜首机械工业部船只工业管理局产品规划分处作业,开端了为之斗争终生的船只规划作业。次年9月,潘镜芙完成了参加我国的希望,为国家和民族的评价斗争终生的希望愈加激烈。

在没有可以学习的规划经历,短少现代化的计算机设备,缺少参阅图、技术资料甚至技术标准的情况下,潘镜芙勇于攻坚克难,勇于走前人没走过的路,在极端单薄的科研基础上做出许多开创性作业,时间瞄准世界最领先水平,我国自主规划导弹驱逐舰完成从无到有、“零”的打破。

姑苏不仅是文人笔下的杏花春雨,更是孕育发愤图强、浸透“先忧后乐”,报国情怀志士的一方热土。

现在你走进姑苏名人馆打败可以正常的看到奋楫笃行:“我国导弹驱逐舰之父”潘镜芙院士展。

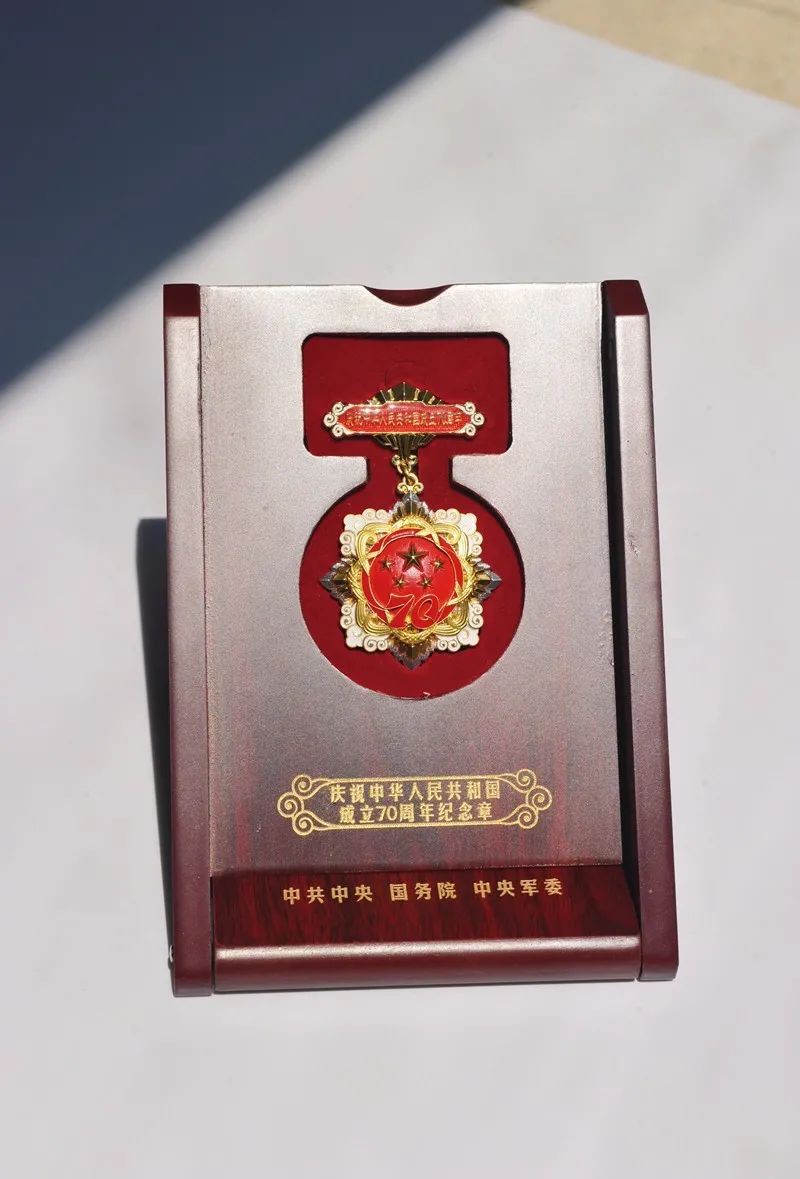

此次展览共展出了舰船模型、图纸手稿、东西仪器、家信等127件什物,以及成果册、同学录、宝贵相片等60余件文献资料。

走入其间,倾听展览主人公的生长故事;近距离调查导弹驱逐舰模型,了解潘院士艰苦斗争、披荆斩棘的科研生计;并在动听的口琴声中,感触院士对故土姑苏的念念情怀。

关注官方微信